le paradoxe de l’abondance

Le Nigeria est le premier producteur de pétrole d’Afrique, avec des exportations qui représentent environ 90 % de ses recettes en devises et 60 % des revenus budgétaires. Pourtant, le pays reste confronté à des difficultés structurelles persistantes : pauvreté massive, chômage élevé, fragilité budgétaire et dépendance extrême aux chocs du marché pétrolier. Ce paradoxe, où la richesse en ressources naturelles semble s’accompagner d’un sous-développement chronique, est au cœur de la théorie économique de la Dutch Disease ou « mal hollandais ».

Formalisée dans les années 1980 à partir de l’expérience des Pays-Bas après la découverte du gaz naturel, cette théorie met en lumière les effets pervers qu’une rente de ressources peut exercer sur une économie : appréciation du taux de change, désindustrialisation relative et vulnérabilité budgétaire. Appliquée au Nigeria, elle révèle les mécanismes d’une dépendance toxique qui continue de conditionner l’avenir du pays.

Définition : Maladie hollandaise (Dutch Disease)

Fonds monétaire international (FMI – Finance & Developement) :

« La maladie hollandaise désigne les conséquences néfastes d’une forte augmentation des revenus d’un pays. Lorsqu’elle se manifeste, le secteur exportateur traditionnel est progressivement supplanté par les secteurs liés aux ressources ou aux biens non échangeables. »

Dictionnaire Collins :

« Processus de désindustrialisation provoqué par la découverte d’une ressource naturelle, comme ce fut le cas aux Pays-Bas avec le pétrole de la mer du Nord. L’afflux de devises a entraîné une appréciation de la monnaie, rendant les exportations moins compétitives et fragilisant l’industrie. »

Synthèse économique :

La maladie hollandaise correspond à une situation où l’abondance de ressources naturelles (pétrole, gaz, minerais…) fragilise les secteurs exportateurs traditionnels comme l’industrie ou l’agriculture. Ce phénomène repose principalement sur deux mécanismes :

- Appréciation de la monnaie : l’afflux massif de devises renchérit les exportations hors ressources, réduisant leur compétitivité.

- Réallocation des ressources : le capital et la main-d’œuvre se déplacent vers le secteur pétrolier ou vers les biens non échangeables, au détriment de l’industrie et de l’agriculture.

Le mécanisme de la Dutch Disease

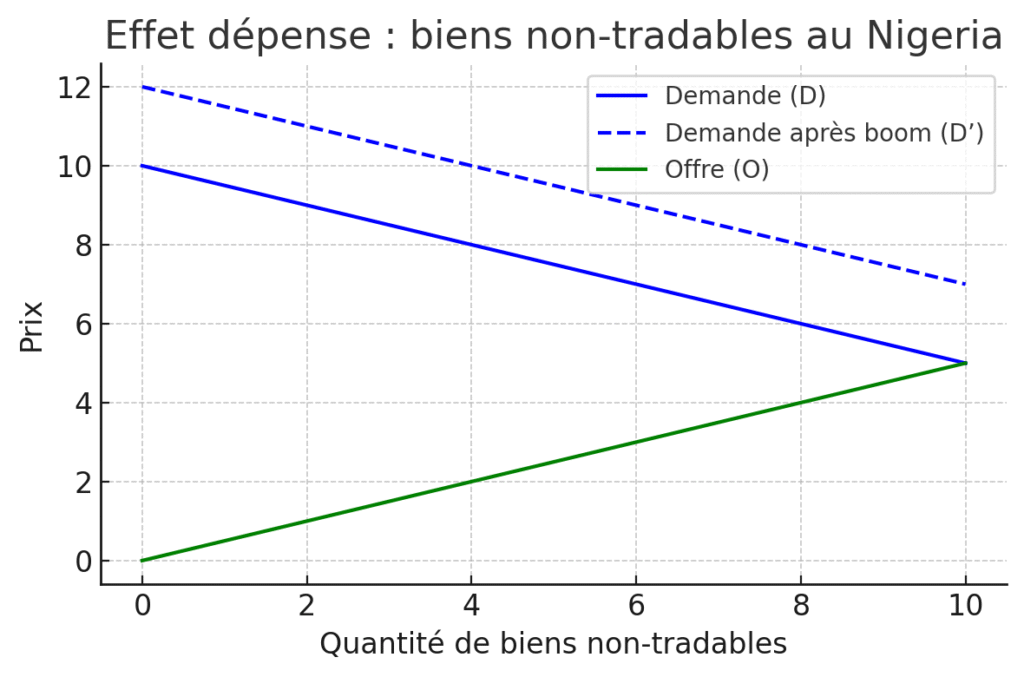

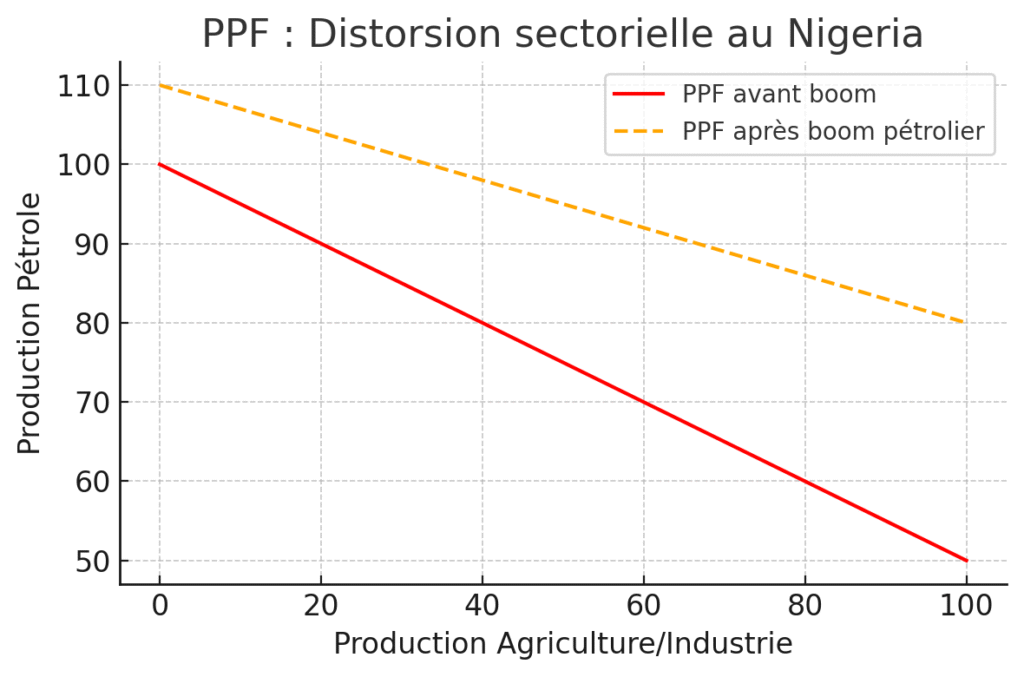

La Dutch Disease repose sur deux effets principaux. D’une part, l’« effet dépense » : l’afflux de devises issu des exportations de ressources entraîne une hausse de la demande intérieure, surtout pour les biens non-échangeables comme les services, le foncier ou la construction. Les prix montent, ce qui détourne des ressources productives vers ces secteurs au détriment de l’industrie et de l’agriculture. D’autre part, l’« effet réallocation » : la rente pétrolière provoque une appréciation du taux de change réel, réduisant la compétitivité des exportations hors pétrole.

Ce double mécanisme crée une économie déséquilibrée, où les secteurs traditionnels déclinent, où la dépendance aux importations s’accentue, et où le budget public devient tributaire des fluctuations du marché pétrolier mondial.

Nigeria : la rente pétrolière et ses déséquilibres internes

Le Nigeria illustre parfaitement l’effet dépense. L’explosion des recettes pétrolières dans les années 1970 a alimenté une expansion des dépenses publiques, notamment dans les infrastructures et l’administration. Mais faute de cadre institutionnel solide, cette manne a aussi nourri la corruption, le clientélisme et des dépenses improductives.

Les prix des biens non-tradables, en particulier l’immobilier urbain et certains services, ont fortement augmenté, creusant un écart avec les secteurs agricoles et manufacturiers restés stagnants. Ce processus a amplifié les inégalités régionales, notamment entre les zones urbaines pétrolières et les régions rurales dépendantes de l’agriculture.

La désindustrialisation relative

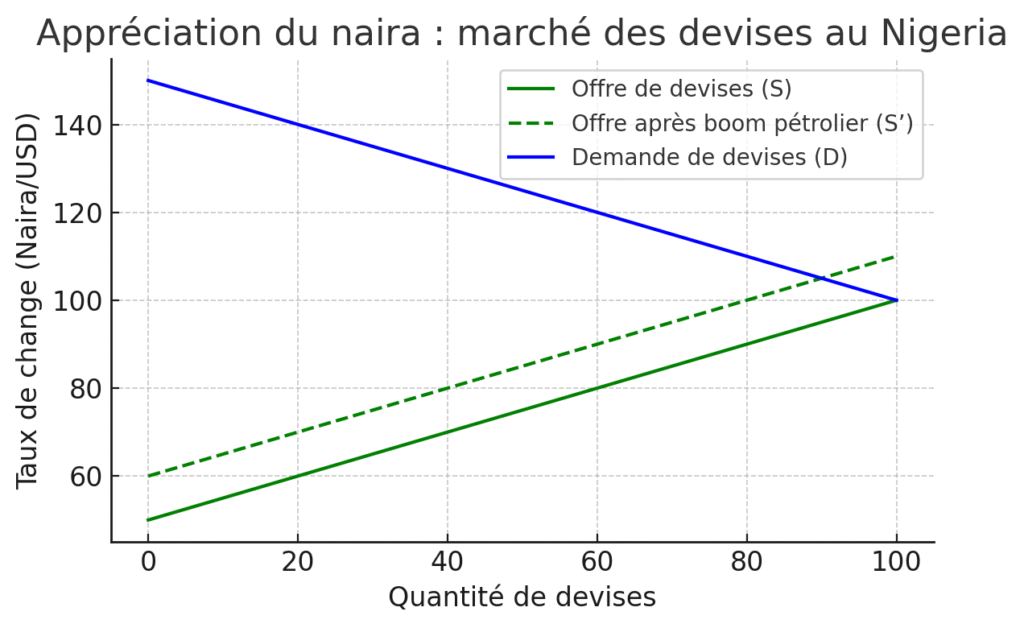

L’effet réallocation se manifeste clairement dans l’économie nigériane. L’appréciation du naira, notamment durant les phases de prix élevés du pétrole, a rendu les exportations agricoles et manufacturières moins compétitives. Les producteurs locaux ont dû faire face à une concurrence accrue des importations, souvent moins chères et de meilleure qualité.

Le Nigeria, qui était autrefois un grand exportateur de cacao, d’arachides ou de textiles, est devenu un importateur net de nombreux produits agricoles et industriels. Cette désindustrialisation relative s’est accompagnée d’une faiblesse chronique du secteur manufacturier, incapable d’absorber une main-d’œuvre jeune et en forte croissance.

Le rôle central du marché des devise

L’abondance de devises issues du pétrole exerce une pression constante sur le taux de change. Lorsque les cours mondiaux sont favorables, le naira tend à s’apprécier, réduisant encore davantage la compétitivité des autres secteurs exportateurs. À l’inverse, lorsque les cours s’effondrent, la monnaie se déprécie brutalement, alimentant l’inflation et déstabilisant les finances publiques.

Cette volatilité met en évidence une vulnérabilité budgétaire structurelle : plus de la moitié des revenus de l’État dépendent du pétrole, ce qui rend la planification économique extrêmement fragile. Les chocs de 1986, 1998, 2008 et 2014 ont ainsi provoqué des crises budgétaires répétées, obligeant le pays à recourir à l’endettement ou à l’ajustement structurel.

Les vulnérabilités budgétaires

Le budget nigérian est pris au piège de la rente pétrolière. Les périodes de hausse des cours mondiaux entraînent une expansion rapide des dépenses publiques, souvent orientées vers la consommation et les subventions. Mais lors des phases de baisse, les recettes s’effondrent, générant des déficits massifs. Cette cyclicité budgétaire empêche la mise en place d’une véritable politique contracyclique et fragilise les investissements de long terme.

De plus, la dépendance à l’importation de biens alimentaires et manufacturés expose l’État à des tensions supplémentaires : la moindre dévaluation se traduit par une flambée des prix, pesant lourdement sur le pouvoir d’achat et alimentant l’instabilité sociale.

Institutions et gouvernance : le facteur aggravant

La Dutch Disease n’est pas une fatalité économique ; elle peut être atténuée par une gouvernance efficace et des institutions solides. Or, au Nigeria, la faiblesse institutionnelle a amplifié ses effets. Les fonds souverains, créés pour lisser les recettes pétrolières, restent sous-capitalisés et insuffisamment protégés contre les pressions politiques.

La corruption systémique détourne une partie des ressources pétrolières vers des circuits opaques, tandis que les investissements dans l’éducation, la santé ou la diversification économique demeurent insuffisants. Ce déficit de gouvernance transforme la rente pétrolière en malédiction plutôt qu’en levier de développement.

Sortir du piège : quelles solutions ?

La diversification économique est le maître mot. L’agriculture, qui emploie encore plus de 35 % de la population active, offre un potentiel énorme si elle bénéficie d’investissements ciblés en irrigation, stockage et transformation. L’industrialisation légère, soutenue par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), pourrait également ouvrir de nouveaux débouchés intra-africains.

Sur le plan budgétaire, la mise en place de mécanismes de stabilisation plus robustes à l’image du fonds norvégien permettrait de lisser les revenus pétroliers et de protéger l’économie des cycles de prix. Enfin, le développement d’infrastructures logistiques et énergétiques reste indispensable pour créer les conditions d’une véritable compétitivité hors pétrole.

une malédiction encore réversible

Le Nigeria illustre de façon exemplaire la Dutch Disease, avec une dépendance chronique au pétrole, une désindustrialisation relative et une vulnérabilité budgétaire persistante. Mais cette trajectoire n’est pas irréversible. Le pays dispose d’une population jeune, d’un marché intérieur immense et d’un potentiel agricole et industriel considérable.

L’enjeu est de transformer la rente pétrolière en catalyseur de diversification, plutôt qu’en piège de dépendance. Cela suppose des réformes institutionnelles profondes, une meilleure gestion des ressources et un investissement massif dans les secteurs productifs. En d’autres termes, il s’agit de dépasser la malédiction pour faire du pétrole un tremplin plutôt qu’un fardeau.

Ping : Les dix premières économies africaines en 2025 : trajectoires, fragilités et perspectives - robertotientcheu.com