102 000 milliards de dollars : le chiffre vertigineux que personne ne veut voir

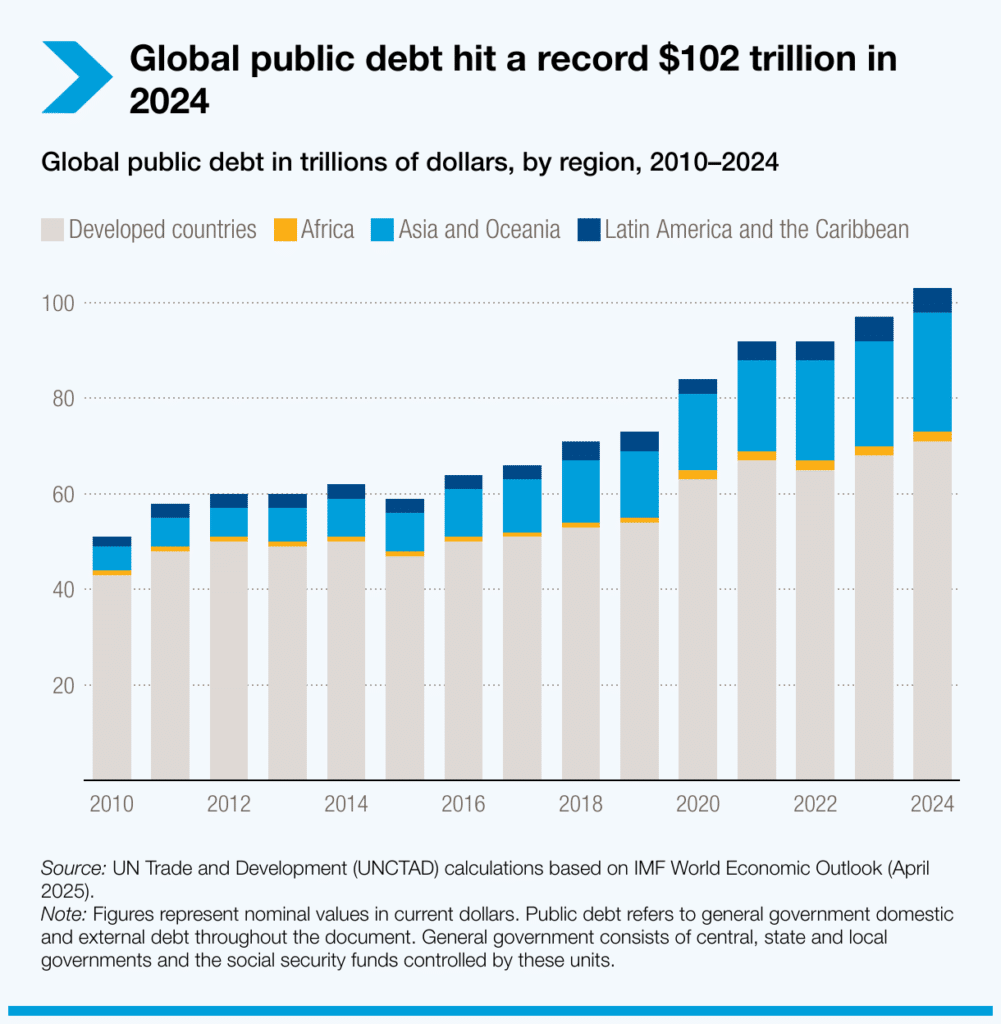

En 2024, la dette publique mondiale a franchi un seuil symbolique et vertigineux : 102 000 milliards de dollars, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Ce chiffre représente 93 % du PIB mondial, d’après les projections du Fonds monétaire international (FMI). Mais voici le paradoxe troublant : cette dette continue de croître même hors des périodes de crise aiguë. En d’autres termes, l’endettement public n’est plus une réponse d’urgence à un choc exceptionnel il est devenu une routine structurelle. Cette anomalie moderne révèle une transformation profonde. La dette n’est plus un accident conjoncturel, mais un mode de gouvernance permanent. Selon le FMI, la dette publique mondiale pourrait atteindre 100 % du PIB mondial d’ici la fin de la décennie si les tendances actuelles se maintiennent dépassant ainsi les sommets atteints pendant la pandémie de Covid-19. Dans un scénario fortement défavorable, elle pourrait même grimper à 117 % du PIB d’ici 2027, un niveau jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’OCDE confirme cette dynamique : dans les pays membres, le ratio dette publique/PIB est passé de 82 % (54 000 milliards USD) en 2023 à 84 % (55 000 milliards USD) en 2024, soit plus de 10 points de pourcentage de plus qu’en 2019, et près du double du niveau observé en 2007. Cette escalade soulève une question dérangeante : si l’économie va relativement bien, pourquoi l’État continue-t-il d’emprunter massivement ? La réponse est complexe. Le déficit n’est plus seulement un instrument économique : il est devenu un outil politique pour maintenir la paix sociale, financer des promesses électorales et éviter les arbitrages douloureux. En France, par exemple, la dette publique a dépassé 113 % du PIB fin 2024 (plus de 3 300 milliards d’euros selon la Banque de France), un record hors période de crise. Sans efforts budgétaires supplémentaires, elle pourrait atteindre 124 % en 2029, d’après le FMI. Mais ce phénomène ne se limite pas à la France. Aux États-Unis, en Chine, en Italie ou au Japon, l’endettement s’est normalisé. Plus troublant encore : environ un tiers des pays, représentant 80 % du PIB mondial, affichent à la fois un niveau de dette plus élevé qu’avant la pandémie et une trajectoire d’endettement plus rapide. Le financement n’est plus seulement économique : il est géopolitique, climatique, civilisationnel.

De la « dette de survie » à la « dette permanente » : un siècle de métamorphose

Pour comprendre la transformation actuelle, il faut remonter cent ans en arrière et observer comment la nature même de la dette publique s’est métamorphosée. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les dettes publiques explosent : multipliées par 30 en Allemagne, par 25 aux États-Unis, par 12 en Grande-Bretagne, par 6 en France. Ces emprunts financent non pas le développement, mais la survie : armement, reconstruction partielle, versements de réparations. Les années 1920 sont marquées par l’inflation galopante, les crises monétaires et l’instabilité politique autant de symptômes d’une dette qui ne crée pas de richesse future, mais tente seulement de colmater les ruines du passé.

Après 1945, la dette change de nature. Elle devient productive : elle finance la reconstruction des infrastructures (routes, ponts, ports), le développement de l’éducation, la création de systèmes de santé, l’expansion industrielle. C’est l’âge d’or de la « bonne dette » celle qui génère de la croissance économique suffisante pour rembourser ce qui a été emprunté. Les économies occidentales connaissent des taux de croissance annuels supérieurs à 4-5 %, rendant la dette non seulement soutenable, mais également vertueuse. Le choc pétrolier de 1973, suivi de la stagflation, marque un tournant. La croissance ralentit (environ 2-3 % dans les pays développés), mais les dépenses publiques continuent d’augmenter : montée en puissance des États-providence, systèmes de retraite par répartition, assurance-maladie universelle. Les déficits se creusent, mais ne sont plus temporaires : ils deviennent structurels. Dans le même temps, les marchés financiers se développent, et la dette publique devient un produit financier échangé mondialement. La discipline budgétaire s’érode : emprunter devient plus facile, et reporter les difficultés sur les générations futures semble politiquement acceptable.

La crise financière de 2008 fait basculer la dette dans une nouvelle ère. L’État devient l’« assureur ultime » de l’économie : sauvetage des banques, plans de relance massifs, stabilisation des marchés. Puis vient la pandémie de Covid-19 en 2020, déclenchant une vague de soutien budgétaire sans précédent. Les bilans des banques centrales explosent : la Réserve fédérale américaine (Fed) passe de 800 milliards de dollars en 2008 à plus de 4 000 milliards en 2014 (programmes de quantitative easing ou QE). En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) lance son Programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) pour un montant de 1 850 milliards d’euros. Résultat ? La dette n’est plus un choix : c’est devenu un réflexe politique. Mais à quel prix ? Les rendements réels à dix ans sont désormais supérieurs aux moyennes des années 2015-2019 dans presque tous les pays de l’OCDE. En 2024, les charges d’intérêts des administrations publiques représentent 3,3 % du PIB dans la zone OCDE plus que les dépenses de défense.

La vérité que personne ne dit : toutes les dettes ne se valent pas

Tous les endettements ne se valent pas. La distinction essentielle entre « bonne dette » et « mauvaise dette » repose non pas sur le montant emprunté, mais sur ce que cet argent finance. Une dette est productive lorsqu’elle finance des investissements qui augmentent le potentiel économique d’un pays : construction d’infrastructures modernes (réseaux ferrés à grande vitesse, ports maritimes, aéroports), transition énergétique (énergies renouvelables, rénovation thermique des bâtiments), recherche et développement, éducation, santé. Ces investissements créent de la richesse future, améliorent la productivité et génèrent des retombées fiscales qui permettent de rembourser l’emprunt initial. Prenons l’exemple de la transition climatique. Selon l’institut français I4CE (Institute for Climate Economics), la France doit investir 87 milliards d’euros supplémentaires par an d’ici 2030 pour respecter ses objectifs climatiques. Ces investissements dans la rénovation énergétique (28 milliards €), les véhicules électriques (27 milliards €), les infrastructures de transport (6,5 milliards €), les énergies renouvelables sont indispensables pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, améliorer la compétitivité industrielle et éviter les coûts futurs de l’inaction climatique (catastrophes naturelles, pertes agricoles, migrations forcées).

À l’inverse, une dette est improductive lorsqu’elle sert uniquement à financer le fonctionnement courant : paiement des salaires, versement des retraites, intérêts sur la dette existante, subventions ponctuelles pour maintenir la paix sociale (blocage des prix de l’énergie, aides ciblées sans contrepartie). Ces dépenses sont légitimes, mais elles ne génèrent pas de croissance supplémentaire. Pire : elles reportent la contrainte budgétaire sur les générations suivantes sans leur laisser de contrepartie productive. En France, par exemple, les dépenses fiscales « brunes » (subventions aux énergies fossiles) atteignent encore 13,1 milliards d’euros en 2024 (dont 7,9 milliards de dépenses fiscales qui devraient progressivement disparaître). L’État emprunte-t-il pour créer de la richesse future, ou pour retarder le réel ? Cette interrogation traverse l’ensemble des économies développées. Selon le FMI, les gouvernements sous-estiment systématiquement leurs futurs niveaux d’endettement d’environ 6 points de PIB en moyenne. Pourquoi ? Parce qu’ils ne prennent pas en compte l’augmentation inévitable des dépenses liées au vieillissement démographique, à la défense, à la transition climatique et aux chocs futurs (pandémies, crises géopolitiques).

Comment les États ont « hacké » le système : les nouvelles techniques pour emprunter sans douleur

Face à l’escalade de l’endettement, les États ont développé des stratégies sophistiquées pour rendre la dette supportable ou du moins invisible. Ces mécanismes modernes transforment profondément la manière dont les gouvernements se financent.

La monétisation de la dette c’est-à-dire son achat par une banque centrale contre création monétaire est théoriquement interdite en zone euro (article 123 du Traité de Lisbonne). Mais dans les faits, les programmes d’assouplissement quantitatif (QE) produisent un effet similaire. Depuis 2009, les banques centrales achètent massivement des titres de dette publique sur le marché secondaire. Entre 2015 et 2022, la BCE a acheté pour 800 milliards d’euros de dette française par l’intermédiaire de la Banque de France. Le programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) a injecté 1 850 milliards d’euros supplémentaires dans le système financier européen durant la pandémie. Aux États-Unis, la Fed a porté son bilan à plus de 9 000 milliards de dollars en 2022. L’effet de ces politiques est double : d’une part, elles maintiennent les taux d’intérêt bas, rendant le coût de refinancement de la dette soutenable. D’autre part, elles créent une illusion de gratuité : tant que les banques centrales détiennent cette dette et reversent leurs bénéfices aux États, la charge réelle diminue. Mais cette stratégie comporte un risque : lorsque l’inflation revient (comme en 2021-2023), les banques centrales doivent relever leurs taux directeurs. Résultat ? Les États doivent refinancer leur dette à des taux bien plus élevés.

Les trésors publics ont considérablement sophistiqué leurs techniques d’émission. Plutôt que d’emprunter à court terme (risque de refinancement élevé), ils privilégient les obligations de long terme (10, 30, voire 50 ans). Certains États émettent même des obligations indexées sur l’inflation, qui protègent les investisseurs contre la dépréciation monétaire mais augmentent la charge budgétaire lorsque les prix s’envolent. La France a été pionnière en devenant le premier État à émettre une obligation verte souveraine en 2017, constituant aujourd’hui le plus grand marché d’obligations vertes souveraines au monde. Ces obligations permettent de flécher l’épargne vers des projets environnementaux mais elles restent de la dette qu’il faudra rembourser.

Les gouvernements ont aussi recours à des stratégies de dette dissimulée. Partenariats public-privé (PPP) : des entreprises privées construisent et gèrent des infrastructures (autoroutes, hôpitaux) en échange d’un paiement étalé sur plusieurs décennies par l’État. Techniquement, ce n’est pas de la dette mais l’engagement budgétaire futur est le même. Garanties publiques : l’État ne s’endette pas directement, mais s’engage à couvrir les pertes d’acteurs privés ou publics (banques, entreprises stratégiques). Ces garanties n’apparaissent pas dans la dette publique… jusqu’à ce qu’une crise les active (comme en 2008). Entités publiques autonomes : certains pays créent des agences ou des fonds spéciaux qui empruntent en dehors du périmètre budgétaire officiel, mais restent garantis implicitement par l’État. Enfin, l’inflation constitue une forme déguisée de réduction de la dette. Lorsque les prix augmentent, la valeur réelle des dettes antérieures diminue c’est un transfert de richesse des créanciers (épargnants, détenteurs d’obligations) vers les débiteurs (États). L’économiste Patrick Artus rappelle que la monétisation de la dette ne réduit pas le stock nominal, mais érode sa valeur réelle par l’inflation. Une dette détenue durablement par la banque centrale devient de fait gratuite et non remboursable donc annulée.

Le privilège impérial : pourquoi tous les pays ne peuvent pas s’endetter au même prix

Tous les pays empruntent, mais tous n’empruntent pas dans les mêmes conditions. Il existe une stratification financière mondiale, invisible mais implacable, qui détermine qui peut « vivre à crédit » et qui doit subir l’austérité. Les États-Unis jouissent d’un avantage décisif : ils empruntent en dollars, monnaie de réserve mondiale. Même avec une dette dépassant 34 000 milliards de dollars (environ 130 % du PIB), Washington peut continuer d’emprunter sans risque de crise de change. Pourquoi ? Parce que la demande mondiale de dollars reste colossale : réserves de change, commerce international, actifs refuge. Le dollar représente encore environ 58 % des réserves mondiales, bien devant l’euro (20 %). Ce privilège, Barry Eichengreen a qualifié d’« exorbitant », permet aux États-Unis d’exporter leur contrainte budgétaire au reste du monde. Lorsque la Fed relève ses taux, c’est le monde entier qui subit un resserrement monétaire.

À l’inverse, les pays émergents et en développement empruntent souvent en devises étrangères (dollar, euro) ou à des taux d’intérêt deux à quatre fois supérieurs à ceux des pays développés. Selon la CNUCED, 61 pays ont consacré plus de 10 % de leurs recettes publiques au service de la dette en 2024. Cette asymétrie crée une dépendance structurelle : lorsque le dollar s’apprécie ou que les taux montent, ces pays voient leur fardeau augmenter brutalement. Ils se retrouvent alors piégés dans un choix impossible : rembourser la dette ou financer les services publics. Le Japon illustre un cas paradoxal. Avec une dette publique dépassant 260 % du PIB le niveau le plus élevé au monde parmi les économies avancées Tokyo n’a jamais connu de crise de la dette. Pourquoi ? Parce que 90 % de cette dette est détenue par des résidents japonais, notamment par la Banque du Japon elle-même (qui possède environ 50 % des obligations souveraines). Cette captation domestique de l’épargne rend la dette autosuffisante mais elle fonctionne uniquement dans un pays riche avec une épargne nationale élevée.

Le triangle impossible : protéger, investir, rembourser… il faut choisir

Les gouvernements du XXIᵉ siècle sont confrontés à un dilemme politique explosif : ils doivent simultanément protéger le pouvoir d’achat (retraites, assurance-maladie, chômage, aides sociales), investir massivement (transition climatique, réindustrialisation, infrastructures, recherche, défense), et réduire la dette (ou au moins la stabiliser). Le problème ? Ces trois objectifs sont incompatibles avec des recettes fiscales limitées et une croissance incertaine.

Le vieillissement démographique pèse lourdement sur les finances publiques. En France, les dépenses de retraites et de santé représentent déjà près de 30 % du PIB. Avec l’allongement de l’espérance de vie et l’arrivée à la retraite des baby-boomers, ces dépenses ne peuvent que croître. Parallèlement, les dépenses de défense augmentent. La guerre en Ukraine, les tensions avec la Chine, la course aux armements : l’Europe et les États-Unis doivent réarmer. La France prévoit d’atteindre 2 % du PIB en dépenses militaires un effort considérable après des décennies de dividendes de la paix. La croissance économique ralentit structurellement dans les économies développées. La France peine à dépasser 1-1,5 % de croissance annuelle, bien loin des 4-5 % des Trente Glorieuses. Sans croissance forte, impossible de « sortir de la dette par le haut » c’est-à-dire de rembourser grâce aux gains de productivité. De plus, les taux d’intérêt remontent après une décennie de taux ultra-bas. Le coût du refinancement de la dette augmente mécaniquement, réduisant encore les marges budgétaires.

« Vivre à crédit » n’est pas forcément une aberration économique. L’endettement peut être une stratégie rationnelle si et seulement si cela construit l’avenir. Emprunter pour financer des infrastructures modernes, former une main-d’œuvre qualifiée, développer des technologies de pointe, préparer la transition climatique : c’est investir dans la prospérité collective. Mais l’endettement devient une fuite en avant lorsqu’il sert uniquement à financer le présent sans transformation. Lorsque la dette sert à repousser les arbitrages difficiles, à maintenir des illusions budgétaires, à financer des promesses électorales sans contrepartie productive alors elle cesse d’être un outil de développement pour devenir un symptôme de gouvernance défaillante.

Le monde du XXIᵉ siècle est marqué par trois ruptures majeures qui redéfinissent le rôle de la dette publique. La fragmentation géopolitique : la dette n’est plus qu’un outil budgétaire c’est devenu une arme d’influence. Les blocs géo-économiques se recomposent autour de monnaies rivales, de systèmes de paiement alternatifs, de dépendances stratégiques créées par les infrastructures. Le choc climatique : pour la première fois dans l’histoire, les États font face à une contrainte physique qui s’impose à eux. La transition écologique nécessite des investissements colossaux mais l’inaction coûte encore plus cher. La dette devient inévitable, qu’elle serve à financer la transformation ou à réparer les catastrophes. Le triangle impossible : protéger, investir et rembourser simultanément est devenu irréalisable avec des recettes limitées et une croissance molle. Les gouvernements doivent choisir, mais aucun choix n’est politiquement acceptable.

Une piste à suivre de prêt. Les dettes publiques. On ne fait que voir la face ouverte( appauvrissement) de ces dettes sans toute fois peser son poids intérieur. Merci pour l’éclaircissement.